Kenntnisnahme - FB 56/0598/WP18

Grunddaten

- Betreff:

-

Projekt “Urbanes Wohnen mit Kindern”- Ergebnisbericht:

- Status:

- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)

- Vorlageart:

- Kenntnisnahme

- Federführend:

- FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration

- Verfasst von:

- DEZ VI, FB56/300

Beratungsfolge

| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |

|---|---|---|---|---|

|

●

Geplant

|

|

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

|

Kenntnisnahme

|

|

|

|

01.04.2025

| |||

|

●

Erledigt

|

|

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

|

Kenntnisnahme

|

|

|

|

03.04.2025

| |||

|

●

Erledigt

|

|

Kinder- und Jugendausschuss

|

Kenntnisnahme

|

|

|

|

29.04.2025

| |||

|

●

Erledigt

|

|

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

|

Kenntnisnahme

|

|

|

|

29.04.2025

| |||

|

●

Erledigt

|

|

Planungsausschuss

|

Kenntnisnahme

|

|

|

|

08.05.2025

|

Erläuterungen

Einleitung

Im Handlungskonzept Wohnen, der im Jahr 2022 verabschiedeten wohnungspolitischen Gesamtstrategie der Stadt Aachen, wurde bereits auf die Bedeutung von Kindern in der Stadt- und Quartiersentwicklung eingegangen. Das unter „Familie“ zusammengefasste Lebensmodell unterliegt seit vielen Jahren einem beständigen gesellschaftlichen Wandel. Hohe Scheidungsquoten, eine Zunahme von alleinerziehenden Familienkonstellationen oder Patchworkfamilien sind nur einige Stichpunkte. Gerade in Großstädten treffen die Vielfalt von familiären Lebensmodellen auf angespannte Wohnungsmärkte mit vielen Nachfragegruppen, die teils um denselben Wohnraum konkurrieren. Deutschlandweit beschäftigen sich viele Kommunen daher derzeit auch mit der Frage wie urbanisierte Räume eine lebenswerte Wohnumgebung für Familien mit Kindern bleiben oder werden können und wie man deren Bedarfslagen sichern kann. Kinder bilden ein wichtiges Fundament der Stadtgesellschaft, sichern die Lebendigkeit und Fortentwicklung einer Stadt über Generationen hinweg, beleben urbane Räume und tragen langfristig zu einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Stadtentwicklung bei.

- Projekthistorie

Entsprechend hat die Verwaltung im April 2024 dem Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss das städtisch beauftragte Forschungsprojekt „Urbanes Wohnen mit Kindern“ zur Kenntnisnahme vorgelegt, das vom renommierten Beratungsbüro RegioKontext GmbH durchgeführt wird. Nun liegt der abschließende Projektbericht vor und wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnisnahme und zur inhaltlichen Auseinandersetzung vorgestellt. Den als Anlage 1 beigefügten Bericht präsentiert der Leiter von RegioKontext, Herr Arnt v. Bodelschwingh in der Ausschusssitzung.

- Anlass

In Befragungen zu Wohnträumen steht das Einfamilienhaus weiterhin an der Spitze in Deutschland. Für das Wohnen mit Kindern aus der Stadt ins Einfamilienhaus mit Garten, Schaukel und Sandkasten im Umland zu ziehen – das war und ist für Teile der Bevölkerung ein starkes Leitmotiv. Besonders stark verbunden ist das Eigenheim mit Wohnen mit Kindern, und genießt in der Bau- und Wohnungspolitik wie auch in der Förderung einen hohen Stellenwert. Gerade wenn nach Träumen und Wünschen gefragt wird, ist dieses „Ideal“ seit Jahrzehnten dominierend in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch wenn das Eigenheim seit jeher nur für einen Teil der Bevölkerung auch wirklich realisierbar war, lässt es neben sich zunächst wenig Raum für andere Formen des bedarfsgerechten Wohnens mit Kindern.

Doch Wohnen mit Kindern war und ist schon immer vielfältiger und hat immer auch schon in verdichteten, urbanen Räumen stattgefunden. Stadtentwicklungspolitisch ist das Wohnen mit Kindern in urbanen Räumen als wichtiger Beitrag zur sozialen und nachhaltigen Mischung in der Stadt und Schaffung langfristiger, stabiler Bewohnerstrukturen und (Versorgung-)Angeboten zu sehen. Was wäre eine Stadt ohne Kinder? Ohne Menschen, die mit Kindern wohnen? Ohne die Menschen, die mit Kindern arbeiten? Die tiefgreifenden Verknüpfungen von Kindern in die Stadtgesellschaft zeigt die Relevanz für Städte und Gemeinden, sich der Frage von Attraktivität für das Leben mit Kindern in der Stadt zu widmen. Zugleich erleben gerade Haushalte mit Kindern oft starke Nachteile bei der Wohnungsversorgung in der Stadt – auch weil ihre konkreten Bedürfnisse nicht ausreichend bekannt sind bzw. (teils) einseitig in die spezifische Wohnform des Eigenheims projiziert werden.

Die vorliegende Studie schafft die Möglichkeit „Urbanes Wohnen mit Kindern“ stärker in den Fokus zu rücken und eine wissenschaftlich-qualitative Grundlage zu Vorstellungen bzw. Visionen von urbanem Wohnen mit Kindern in Aachen zu legen, um Ansprüche an Flächennutzung, Gebäudestrukturen und Wohnumfeld bedarfsgerechter definieren zu können. Ein (gemeinsames) Verständnis in der Stadtgesellschaft zum zeitgemäßen urbanen Wohnen mit Kindern in Aachen dient dem Sichtbarmachen von unterschiedlichen Lebens- und Familienmodellen sowie der Profilschärfung Aachens als Wohnstandort für Haushalte mit Kindern.

In 14 % der Aachener Haushalte leben Kinder. Ohne Zweifel bilden diese Haushalte eine heterogene Gruppe mit vielfältigen Vorstellungen zu Wohnformen und Wohnwünschen sowie Anspruch und Ressourcen an den passenden Wohnraum. Aber wie genau sehen diese Haushalte aus? Welche qualitativen und quantitativen Merkmale zeichnen sie aus? Welche Ansprüche stellen sie an ihren Wohnraum und ihr Wohnumfeld? Ziel des Vorhabens ist es, die Grundlagen für ein (gemeinsames) Verständnis in der Stadtgesellschaft zum zeitgemäßen Wohnen mit Kindern in Aachen zu schaffen.

- Vorgehen

In seinem Vorgehen gliederte sich das Projekt in zwei Verfahrensschritte. Im ersten Teil wurde zunächst eine breit gefächerte statistische Datenanalyse vorgenommen. Die statistische Betrachtung von Haushalten mit Kindern ermöglicht eine erste Ausdifferenzierung, die jedoch nur in Ausschnitten die vielfältigen Lebensrealitäten abbilden kann. Zudem ist zu betonen, dass mit aktuellen Zahlen auch immer nur ein aktueller Zustand beschrieben werden kann – aber „Familie“ prozesshaft und nicht gleichförmig und statisch ist (Familiengründungsphase, älter werden der Kinder, deren Auszüge, ggf. Trennungen in Partnerschaften). Um diesen beiden Herausforderungen zu begegnen, wurde die statistisch-quantitative Annäherung an den Familienbegriff durch eine qualitative Befragung von Haushalten mit Kindern weiter vertieft.

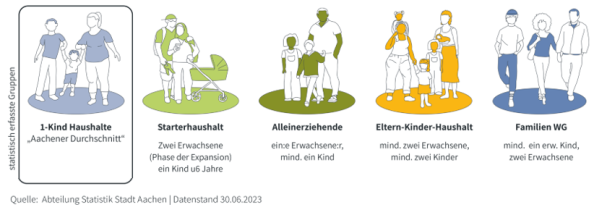

Bei der qualitativen Befragung wurde auf „User Experience Research“ (UX Research), eine bewährte Erhebungsmethode, gesetzt. Mithilfe dieser Herangehensweise wurden durch qualitative Befragungen Kenntnisse über die alltäglichen Handlungs- und Verhaltensweisen, die heterogenen Bedürfnisse und Probleme von Haushalten mit Kindern in Aachen gewonnen. Grundlage für die Interviews waren Leitfragen, die visuell durch interaktive Elemente wie Abbildungen und Piktogramme (Design Probes) unterstützt wurden – auch um Sprachbarrieren abzubauen. Die Anzahl und Reihenfolge der Fragen sind festgelegt, Schlüsselfragen können bei Bedarf durch Nachfragen ergänzt werden. Dadurch wird eine Vergleichbarkeit der Interviews gewahrt. Die Ergebnisse der Interviews wurden thematisch geclustert, basierend auf den qualitativen Erkenntnissen verdichtet und in Form von prototypischen Haushalten mit Kindern sichtbar gemacht (siehe nachfolgende Abbildung). Die Steckbriefe (ausführliche Form im Bericht) verdeutlichen die Motivation und Bedürfnisse der befragten Aachener:innen und machen die Lebens- und Wohnrealitäten der befragten Aachener:innen erzähl- und erlebbar. Damit wurden allgemein aus der Literatur abgeleitete Befunde validiert oder widerlegt und insbesondere geschärft, wie urbanes Wohnen in Aachen für unterschiedliche Haushaltstypen erlebt wird.

- Ergebnisse in der Zusammenfassung

Das Projekt „Urbanes Wohnen mit Kindern“ hat eindrücklich gezeigt, wie heterogen die Wohnbedarfe in Aachen hinter dem Begriff „Familie“ sind und wie vielfältig die Angebotsstruktur auf dem Wohnungsmarkt entsprechend gestaltet sein müsste. Familien reflektieren und bewerten ihre Wohnbedarfe stets vor dem Hintergrund ihrer realen Lebenssituationen und sind sich der Grenzen ihrer „Wohnträume“ sehr bewusst. Der Traum vom Einfamilienhaus oder der Eigentumswohnung ist daher für viele Familien weder in Stadt noch Umland vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Einkommenssituationen und den Kosten für diese Wohnformen eine realisierbare Wohnoption. Umso drängender stellt sich für sie die Frage, wie und wo familiengerechter und bezahlbarer Wohnraum gefunden werden kann.

Unabhängig davon, wie das Idealbild der Wohntypologie aussieht, äußerten die befragten Haushalte mit Kindern den zentralen Wunsch, über eine ausreichende Anzahl an Zimmern als Mindeststandard zu verfügen (getrennte Eltern/getrennte Kinderzimmer). Dass dies in Aachen schwer zu realisieren ist, offenbaren sowohl die Datenlage als auch die Erzählungen in den Interviews. Der angespannte Wohnungsmarkt produziert eine hohe Nachfrage nach Wohnraum und geringe Freisetzungspotentiale innerhalb bestehender Wohnraumstrukturen. Gleichzeitig gibt es aufgrund von abnehmenden Wohnbauflächen nur limitierte Neubauangebote. Diese zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie, auch aus Renditegründen, vor allem kleinräumige Ein-/Zwei-Zimmerwohnungen vorsehen.

Um die wenigen Mehrzimmerwohnungen, v.a. im Segment von 4 Zimmern und mehr, die auf den Markt kommen, besteht ein starker Konkurrenzkampf zwischen unterschiedlichen Nachfragegruppen. Die hohe Quantität von Nachfragenden erlaubt es den Vermieter*innen, aus vielen interessierten Haushalten ihre bevorzugte Auswahl zu treffen. Nicht selten werden dann z.B. Doppelverdiener-Haushalte ohne Kinder bevorzugt, mitunter wird dies bereits in den Anzeigen zu den Wohnungen zum Ausdruck gebracht.

Wie die Stadt Aachen als urbaner Familienwohnort zu bewerten ist, fängt daher bereits bei sehr grundlegenden Fragestellungen an, die zugleich Hinweise für Weichenstellungen in der Zukunft geben.

Die befragten Haushalte mit Kindern haben der Stadt in vielen Feldern Familienfreundlichkeit attestiert und dabei die Vorteile urbaner Angebotsstrukturen wie eine Vielfalt der ÖPNV Anbindungen, kurze Wege zu Kitas/Schulen und Arbeitsort sowie mannigfaltige Bildungs- und Freizeitangebote für Familien hervorgehoben. Die Wohnquartiere innerhalb der Stadt werden dabei als „Dorf“ beschrieben, in denen nachbarschaftliche Strukturen bestehen, sich viel Alltag abspielt und ein sozialer Ankerpunkt existiert.

Im Vergleich zum ländlichen Raum und dem Leben auf dem Dorf wird vor allem geschätzt, dass die städtische Infrastruktur Kindern frühzeitig ein hohes Maß an Selbstständigkeit ermöglicht (z. B. durch die Nutzung des ÖPNV). Zudem bieten die vielfältigen Angebote in den Bereichen Sport, Kultur und medizinische Versorgung eine gute Abdeckung individueller Bedarfe und Interessen. Diese Stärken des urbanen Raums werden von den Haushalten mit Kindern als „Klebstoff“ beschrieben, der sie in der Stadt hält und die Lebensqualität maßgeblich prägt.

Die Schattenseiten des urbanen Raumes für Haushalte mit Kindern werden vor allem in Bezug auf den Mangel an Wohnraumoptionen, den Lebenskosten in der Stadt und mangelnder Sicherheit im Straßenraum gesehen. Bei den Kosten wurden dabei vor allem Mietkosten als auch ÖPNV-Kosten hervorgehoben.

Zusammenfassend zeigt das Projekt, dass Aachen als „urbanes Dorf“ eine Menge Vorzüge für Haushalte mit Kindern bietet. Die Sicherstellung von Familienwohnen in der Stadt muss jedoch an den Grundlagen der Wohnraumschaffung und -vergabe ansetzen. Ein schöner Spielplatz in einem Wohnbauvorhaben, in dem überwiegend nur Ein- und Zweiraumwohnungen entstehen, kommt dann nur wenigen Kindern zu Gute, sofern bei der Wohnungsvergabe durch die Vermieter*innen am Ende überhaupt Haushalte mit Kindern berücksichtigt werden. Dort wo Politik und Verwaltung zukünftig Einfluss auf die Gestaltung von Wohnungen nehmen können, sollte daher beim Wohnungsmix ein Fokus auf der ausreichenden Realisierung von Mehrzimmerwohnungen liegen. Daneben sind die Beratung Investierender zum Wohnungsmix und die Schaffung von Anreizen für eine familienfreundliche Vergabepraxis seitens der Vermieter*innen weitere Bausteine, um die Wohnsituation von Haushalten mit Kindern in Aachen zu verbessern.

Wichtig ist es auch ein Bewusstsein bei der Interpretation von vordergründig simplen Wohnraumbedarfslagen zu schaffen. Hinter statistisch geführten Ein-Personen-Haushalte verbirgt sich z.B. eine steigende Zahl von Haushalten mit Kindern. Diese Verzerrung realer Wohnraumbedarfe entsteht dadurch, dass getrennt lebende/geschiedene Elternteile zunehmend anteilig oder paritätisch die Kinderbetreuung aufteilen, die Kinder statistisch jedoch nur einem Haushalt zugeordnet werden. Trennungen/Scheidungen können somit doppelten Bedarf an Familienwohnraum produzieren. Ein 2-Personen-Haushalt wiederum benötigt unter Umständen drei Zimmer, wenn sich dahinter z.B. die alleinerziehende Mutter mit einem Kind verbirgt, die ein vom Kind getrenntes Schlafzimmer haben möchte.

Anforderungen an das Wohnumfeld und das Wohnen in der Stadt haben die Haushalte mit Kindern aber auch über die eigenen vier Wände hinausgehend beschrieben. Im Zentrum stehen dabei Aspekte im Bereich der Mobilität (Sicherheit, Verlässlichkeit/Kosten ÖPNV), die kinderfreundliche Gestaltung und Nutzbarkeit öffentlicher und privater Grünflächen und der Wunsch nach Gemeinschafts- und Begegnungsorten im Wohnumfeld.

Verdeutlicht wird damit, dass Familienwohnen ein ganzheitliches Lebensumfeld braucht, das Wohnraum, Mobilität und Infrastruktur intelligent kombiniert. Die Arbeit von Verwaltung und Politik muss daher einen interdisziplinären und ressortübergreifenden Blick einnehmen, um zu gewährleisten, dass in sich stimmige und nutzbare Wohnkonzepte für die Bedarfe von Haushalten mit Kindern entstehen. Mit gezielten Weichenstellungen kann die Stadt Aachen hier in Zukunft eine Vorreiterrolle einnehmen und sich langfristig als attraktiver Wohnort für Familien positionieren.

Wichtig ist es dabei die hier zusammengefassten Ergebnisse in einen weiteren fachlichen Austausch zu überführen, die konkreten Stellschrauben des Handelns auszuarbeiten und diese später mit entsprechenden politischen Beschlussfassungen zu sichern. Die verwaltungsintern zu erarbeitenden Vorschlägen werden im weiteren Verlauf zur politischen Beratung vorgelegt.

Das Projekt insgesamt hat bereits jetzt bundesweit Aufmerksamkeit erfahren und Interesse an den Ergebnissen geweckt. Im Rahmen des Bundesarbeitskreises Wohnungsmarktbeobachtung ist daher im April eine Vorstellung des Projektberichtes durch die RegioKontext GmbH und der Stadt Aachen vorgesehen. Der Bundesarbeitskreis setzt sich zusammen aus verschiedenen Institutionen der Länder und des Bundes. Auf kommunaler Ebene werden die Ergebnisse in das Forum der Kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung eingespeist, in dem die Stadt Aachen einen Sitz in der Lenkungsgruppe hat.

Im Ausschuss wird mündlich zu dem Projekt vorgetragen.

Anlagen

| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |

|---|---|---|---|---|---|

|

1

|

(wie Dokument)

|

6,2 MB

|