Kenntnisnahme - FB 56/0606/WP18

Grunddaten

- Betreff:

-

ISEK Beverau: Beteiligungsmodul Beverau, Bewertung der Quartiersanalyse

- Status:

- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)

- Vorlageart:

- Kenntnisnahme

- Federführend:

- FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration

- Verfasst von:

- DEZ VI, FB56/300

Beratungsfolge

| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |

|---|---|---|---|---|

|

●

Erledigt

|

|

Bezirksvertretung Aachen-Mitte

|

Kenntnisnahme

|

|

|

|

21.05.2025

| |||

|

●

Erledigt

|

|

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

|

Kenntnisnahme

|

|

|

|

03.06.2025

|

Erläuterungen

Im Rahmen des Projektes ISEK Beverau wurden 2023 in der 2. Förderstufe vom Fördermittelgeber Mittel zur Umsetzung des sogenannten „Beteiligungsmoduls zur Qualifizierung des Innovationsstandortes generationengerechte Beverau“ zur Verfügung gestellt. Gemäß der Beschreibung sieht dieses Modul die Entwicklung eines Tools zur Quartiersanalyse vor, das sich später auf andere Quartiere übertragen lässt und auch von anderen Kommunen als Methodik zur Ausrichtung von Quartiersentwicklungen genutzt werden kann. Die vom Fördermittelgeber definierte Bedingung zur Umsetzung der Analyse war, dass diese unter Einbindung einer Hochschuleinrichtung erfolgen sollte.

Der Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration hat daraufhin in 2023 die Maßnahmenumsetzung zur Vergabe ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgte im Rahmen eines regulären Vergabeprozesses, mit Beteiligung der Fraktionen, Ende 2023 an das Geographische Institut der RWTH Aachen, Lehr- und Forschungsgebiet Kulturgeographie, dem Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Carmella Pfaffenbach.

Die Ergebnisse der Quartiersanalyse und ihre Methodik werden nachfolgend kurz zusammenfassend beschrieben. Als Anlage verfügbar und nachlesbar sind alle quantitativen Teilergebnisse der Analyse.

- Zielsetzung des Vorhabens

Innerhalb der Beverau sollte exemplarisch auf Quartiersebene untersucht werden wie Menschen eines Teilraums der Stadt ihren Alltag im Raumgefüge des Stadtgebiets und ggf. darüber hinausgehend gestalten. Die subjektive Bewertung von Standortkriterien sowie persönliche Motive für die Ausrichtung dieser Alltagsbewegungen und den genutzten Mobilitätsformen sollten dabei ebenfalls erfasst werden. Zielsetzung dieses Vorhabens ist es, Raum- und Wegebeziehungen besser verstehen und limitierende/hemmende Faktoren herausarbeiten zu können, um darauf aufbauend Ableitungen für die Optimierung von Strukturen der Alltagsgestaltung im Hinblick z.B. auf Wohnlagen und Quartiersgestaltungen, Versorgungseinrichtungen, Mobilitätsangeboten, Wegeverbindungen etc. zu treffen.

- Vorgehensweise

- Quantitative empirische Analyse

Die quantitative Analyse im ISEK-Gebiet Beverau erfolgte mittels einer Vollerhebung. Die rund 1700 Haushalte erhielten alle postalisch die Fragebögen. Gleichzeitig waren Frau Prof. Pfaffenbach und ihre Mitarbeiter*innen im Quartier unterwegs und informierten die Haushalte auch persönlich über die geplante Befragung. Basierend auf Erkenntnissen aus anderen wissenschaftlichen Befragungen wurde mit einer Rücklaufquote von 10 bis 20% gerechnet. Der Wert von 10% gilt dabei als erforderlicher Mindestumfang, um belastbare und repräsentative Aussagen vornehmen zu können.

Im Rahmen der durchgeführten Befragung haben sich insgesamt rund 606 Haushalte beteiligt, womit die Rücklaufquote 35,6% beträgt und die Erwartungen der RWTH deutlich übertroffen wurden.

Die Ergebnisse wurden seitens der RWTH anschließend sehr differenziert und der Struktur des Fragebogens folgend ausgewertet und aufbereitet (siehe Anlage). Auftragsgemäß wurden dabei bestimmte Merkmale miteinander korreliert, um z.B. differenzierte Perspektiven von einzelnen Zielgruppen (Studierende, Familien, Senior*innen) zu erhalten.

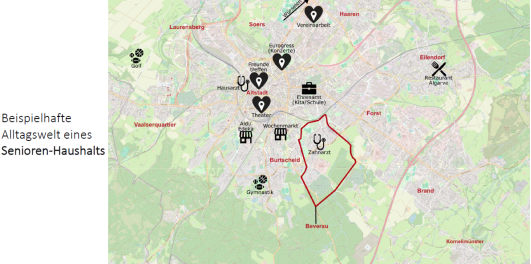

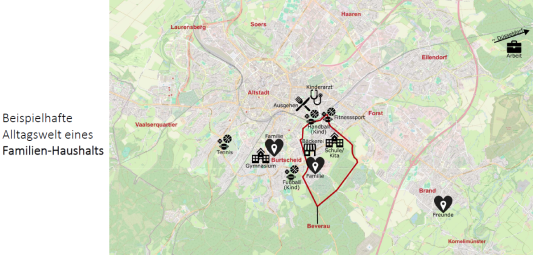

- Qualitative Analyse

Ergänzend zu den oben genannten Fragebögen erhielten die Haushalte auch eine separate Postkarte, auf der sie ihr Interesse bekunden konnten für die Teilnahme an einem qualitativen Interview. Ziel war es dabei die quantitativen Ergebnisse noch einmal gezielt einzelne Fragestellungen (z.B. zu Motiven der Verkehrsmittelwahl, der bevorzugten räumlichen Ausrichtung des Einkaufsverhaltens etc.) in persönlichen Gesprächen zu vertiefen und das quantitative Bild zu ergänzen. Insgesamt erklärten sich 72 Haushalte bereit vertiefend interviewt zu werden. Im Rahmen der Gespräche skizzierten die Befragten ihre Alltagswelt, indem sie alltäglich aufgesuchte Orte auf einer Karte einzeichneten. Die entstandenen Skizzen helfen dabei, die Lebenswirklichkeit und Alltagsmobilität der Befragten besser zu verstehen (siehe nachfolgende 2 Beispiele).

Mit 22 Personen aus 18 Haushalten wurden anschließend entsprechend wissenschaftlicher Methodik Interviews geführt.

Die Interviews wurden wissenschaftlich ausgewertet und erweitern damit die rein quantitative Erfassung. Um Rückschlüsse auf Personen zu vermeiden, wurden die Echtnamen der Interviewten durch Pseudonyme ersetzt.

- Ergebnisse

Die Ergebnisse der durchgeführten Analyse liefern ein vielschichtiges und sehr umfassendes Bild der Beverau, dessen Inhalte an dieser Stelle nur sehr komprimiert mit einigen Überschriften gehighlightet werden können. Die Detailergebnisse sind als Anhang beigefügt und werden innerhalb der Verwaltung den zuständigen Fachdienststellen zur weiteren Analyse und darauf aufbauenden Maßnahmenentwicklungen zur Verfügung gestellt. Ein gemeinsamer Austausch hierüber wird im Jahresverlauf erfolgen. Daneben werden die Ergebnisse auch in die weitere Entwicklung im Rahmen des Förderprojektes ISEK Beverau eingebunden, da sich hieraus auch wichtige Erkenntnisse zum Kernprojekt des Nachbarschaftszentrums Gut Branderhof ergeben.

Zielgruppen

Aufgrund der hohen Rücklaufquote aus dem Quartier, fußen die Befragungsergebnisse auf einer großen Spannbreite an Zielgruppen (Studierende, Familien, Senioren-Haushalte) und einer breiten Varianz an Altersstrukturen. Die jüngsten Befragten waren 18 Jahre, die älteste befragte Person 101 Jahre alt.

Wohnort Beverau allgemein

Betrachtet man die Zufriedenheit mit dem Wohnort Beverau und der Wohndauer der Menschen dort, wird deutlich wie positiv das Quartier betrachtet wird und welche Stärken darin liegen. Bei freien Assoziationen zum Quartier waren insgesamt 89,4% der benannten Assoziationen positiv besetzt.

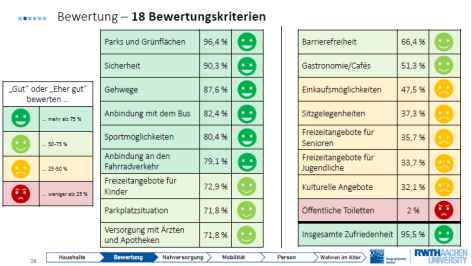

Die zugeordneten Attribute reichten von „ruhig“ (52,8%) als Schlagwort, gefolgt von „grün“ (37,9%), „stadtnah“ (23,4%), „nachbarschaftlich“ (14,3%) und „waldnah“ (6,2%). Im persönlichen Gespräch beschrieb Kathrin (Familienhaushalt) die Beverau folgendermaßen: „Es ist zentrumsnah. Und es hat doch ein bisschen Dorfcharme, finde ich. Wenn man hier lebt, die Kinder im Kindergarten hat, in der Schule hat, dann kennt man ganz viele Leute. Und ich finde, das ist schon viel.“ Bei den Zufriedenheiten wurden neben Freiräumen und Sicherheit vor allem die ÖPNV Anbindungen und die Verkehrsinfrastrukturen insgesamt positiv hervorgehoben (vgl. Graphik).

Entwicklungsbedarf gibt es aber offensichtlich vor allem in zwei Schwerpunktbereichen: der Nahversorgung sowie der Freizeitangebote/Kulturangebote für verschiedene Zielgruppen. Während sich zum Beispiel Petra (Kinderloser Paar-Haushalt) für Theateraufführungen und Lesungen interessiere, wünschte sich Timo (Familien-Haushalt) mehr Angebote für Jugendliche auf der Beverau. Das ist ein wichtiger Wegweiser für die Schaffung künftiger Angebotsstrukturen.

Befragt danach, ob die Beverau besonders für Senioren, Familien und/oder Studierende als Wohnort geeignet ist, ergab sich ein klares Bild.

So gaben 83,9% der befragten Senioren-Haushalte an, dass die Beverau eher oder sehr für Senioren-Haushalte geeignet ist, 98,1% der befragten Familienhaushalte sahen in der Beverau eher/sehr einen geeigneten Familienwohnort. Im Rahmen der Interviews sagte Tom (Familien-Haushalt): „Und für unsere Kinder ist das ein bisschen Bullerbü. Sie können auf diesem Weg hier vorne, der autofrei ist, rausgehen, können da spielen. Die treffen immer andere Kinder zum Spielen.“ Dem gegenüber bewerten die Studierenden mit einer Mehrheit von 62,7% die Beverau eher nicht als geeigneten Wohnort für Studierende. Die benannten Stärken der Beverau (grün, ruhig, sicher etc.) sprechen v.a. die Bedarfe und Wünsche von Haushalten mit (kleinen) Kindern und ältere Haushalten an. Für Studierende dagegen können genau diese Stärken im Kontrast stehen zu eigenen Ansprüchen an passenden Wohnraum mit mehr Angeboten für soziale Begegnung/Kontakte und Freizeitgestaltung.

Die Attraktivität der Beverau als Wohnort für Familien zeigt sich auch im Zuzugsgeschehen der letzten 5 Jahre und bildet den beginnenden Generationenumbruch im Quartier ab. Familien stellen die stärkste Zielgruppe, die in letzten 5 Jahren zugezogen ist (33 Haushalte). Gefolgt von 31 kinderlosen Haushalten bis 65 Jahren, Single-Haushalten bis 65 Jahren (18), Senioren-Haushalten über 65 Jahren (14) und sonstigen (u.a. Wohngemeinschaften) mit 7.

Mit dem Zuzug von jüngeren Haushalten, u.a. mit Kindern und Jugendlichen, wächst auch der Wunsch nach entsprechenden Freizeitangeboten. Dies ist ein wichtiger Hinweis, dafür, dass sich soziale Infrastrukturen sowie

Aktivitäten und Ansprachekonzepte z.B. des Nachbarschaftszentrums Gut Branderhof in ihrer Ausrichtung auf diese steigende Anzahl junger Zielgruppen einstellen müssen.

Nahversorgung und Mobilität

Im Hinblick auf die Nahversorgung wurde seitens der Befragten eine Schwäche im Quartier ausgewiesen. Tatsächlich wurde deutlich, dass Einkäufe des alltäglichen Bedarfs außerhalb des Quartiersraumes durchgeführt werden (müssen). Dies verdeutlicht die nachfolgende Karte. Menschen in der Beverau verlassen ihren nahen Quartiersraum, um ihre Alltagsversorgung z.B. in Burtscheid oder dem Frankenberger Viertel zu erledigen. Discounter spielen dabei eine untergeordnete Rolle.

In den Interviews wird deutlich, dass Bewohnende der Beverau auch Discounter/Märkte aufsuchen, die in weiterer Entfernung zur Beverau liegen und im Fragebogen nicht abgefragt worden sind. Dazu zählt das Hirschcenter, was Dirk (kinderloser Paar-Haushalt) wie folgt begründete:

„Warum Hirsch-Center? Es gibt Aldi, es gibt Edeka. Wenn wir was Genaues brauchen, gehen wir zu Edeka. Da ist Nobis noch und jetzt kommt‘s wieder: […] Parken. Einfach kostenlos parken.“

Bevorzugte Verkehrsmittel für die Einkäufe sind das Auto (48,4%) und das (Lasten-)fahrrad/EBike (26,8%). Bus, zu Fuß gehen und andere Mobilitätsformen spielen eine untergeordnete Rolle. Fahrradfahrer erreichen ihr präferiertes Lebensmittelgeschäft dabei am Schnellsten (gefolgt von PKW Fahrern), während Busfahrende fast doppelt so lange benötigen. Blickt man gesondert auf das Mobilitätsverhalten von Familien und Senioren-Haushalten, fällt auf, dass das Auto bei den Senioren-Haushalte eine größere Rolle (60%) bei der Nahversorgung spielt als bei den Familien (48,6%), während Fahrrad/EBike bei den Familien (34,5%) eine deutlich mehr in Anspruch genommen wird als in den Senioren-Haushalten (15,5%). Timo und seine Familie sind hingegen fürs Einkaufen auf den Pkw angewiesen: „Wenn man sich bemüht, seine Einkaufsvorgänge zu reduzieren, dann kommt man natürlich am Auto nicht vorbei. Weil es halt einfach viel Zeug umfasst.“

Befragt danach was für Kriterien maßgeblich zur Wahl des Verkehrsmittels beitragen, gaben die Haushalten (Mehrfachnennungen möglich) an, dass Zuverlässigkeit, Zeitaufwand und Sicherheit mit jeweils über 90% die größte Bedeutung haben. Bei der Sicherheit spielten u.a. auch eine Rolle, dass mit fortschreitendem Alter Unsicherheiten auf Fortbewegungsmitteln wie dem Fahrrad, v.a. beim Transport von Einkäufen auftreten, und das Sicherheitsempfinden bei der PKW-Nutzung z.B. aufgrund bereits bestehender körperlicher Einschränkungen höher ist. Auch Wege werden so gewählt, dass sie möglichst sicher sind: Um an einer unübersichtlichen Kreuzung nicht links abbiegen zu müssen, nehme Dieter (Senioren-Haushalt) einen Umweg in Kauf: „Wenn ich links abbiegen muss und das ist irgendwie kritisch, dann denke ich immer: Fahr rechts, dreh um und dann fährst du runter. […] Ich bin ja Rentner, ich habe Zeit.“

Solche Hinweise sind nicht unerheblich, denn gerade bei der Entwicklung alternativer Mobilitätsstrategien ist es wichtig die Bedarfslagen und Einschränkungen von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und Behinderung mitzudenken. Dies gewinnt vor dem Hintergrund des demographischen Wandels noch einmal zusätzlich an Bedeutung.

Gerade im Hinblick auf Mobilitätseinschränkungen können Lieferdienste z.B. vom Getränkehandel oder Supermärkten in Zukunft eine immer größere Rolle bei der Alltagsversorgung spielen. Aktuell nutzen rund ein Viertel aller Familienhaushalte in der Beverau mehrmals im Jahr Lieferservices eine Lebensmittellieferanten wie Flink/Volt etc. Etwa jede zehnte Familie nutzt Lieferangebote von Supermärkten, so auch Kerstin (Familien-Haushalt), die sich zweimal wöchentlich von REWE beliefern lasse: „Da mein Sohn glutenfrei essen muss und ich jetzt zum Beispiel die Lebensmittel dafür nicht im Aldi finden würde oder auch nicht finde, würde ich eh bei Rewe einkaufen. Und das kostet nicht mehr, wenn ich es bestelle im Vergleich zu wenn ich es im Laden kaufe. […] Die bringen auch Getränke mit.“

Bei den Seniorenhaushalten spielen dieser Lieferformen noch eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Nur ein einziger Seniorenhaushalt hat bislang auf eine Lieferform eines übergreifenden Lebensmittellieferanten zurückgegriffen, nur etwa jeder fünfzigste Seniorenhaushalt hat schon einmal den Lieferservice eines Lebensmittelmarktes genutzt. Im Gegensatz dazu spielen Getränkelieferanten bei den Senioren-Haushalten eine größere Rolle als in Familienhaushalten.

Die Ergebnisse des Blocks zur Nahversorgung verdeutlichen, dass innerhalb des Quartiers Beverau ein Augenmerk noch einmal darauf gerichtet werden sollte, wie Nahversorgungsstrukturen optimiert werden können. Befragt danach, ob Wünsche hierzu existieren, gaben 287 Personen „Lebensmittelgeschäft“ an, darunter waren 105 Beschreibungen eines „kleinen Lebensmittelgeschäftes“. Im Fokus stand weniger der Wunsch nach einem Discounter als vielmehr ein kleiner Laden, der eine Breite an Waren anbietet. Ein solches Nahversorgungsangebot würde insbesondere mobilitätseingeschränkten Personen helfen. Astrid (kinderloser Paar-Haushalt) erklärte: „Aber wenn man älter wird, und ich hatte auch mal eine Verletzung am Bein, konnte lang nicht gut laufen, da habe ich das gemerkt, wie das ist, wenn man eingeschränkt mobil ist. Da ist Burtscheid doch ziemlich weit entfernt. Also diese Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, die fehlt hier.“

In anderen Quartieren wie z.B. in Eilendorf liegen solche Läden in direkter Zentrumsnähe (am Bezirksamt) und sind fußläufig für viele Menschen gut erreichbar. Auf kleiner Fläche werden dort Waren wie frisches Obst/Gemüse, Zucker, Nudeln, Mehl, Soßen, Suppen, Pudding etc. angeboten, so dass ein alltäglicher Bedarf dort gesichert werden kann.

Die Befragung hat aber auch noch einmal verdeutlicht, dass der Bekanntheitsgrad von Lieferangeboten erhöht werden sollte und es hilfreich sein kann im Sinne einer digitalen Teilhabe an solche Angebote heranzuführen. Dies kann z.B. auch ein Thema für das Nachbarschaftszentrum Gut Branderhof werden. Denn solche Lieferangebote erlauben auch dann einen hohen Grad an Selbstbestimmtheit und Eigenständigkeit, wenn die eigene Mobilität stark eingeschränkt ist.

Wohnen im Alter

Die Wohndauer in der Beverau liegt im Durchschnitt der Befragten bei 22 Jahren, was im stadtweiten Vergleich ein Höchstwert ist (Aachener Durchschnitt: 10,5 Jahre). Viele der heute betagteren Haushalte in der Beverau sind als junge Haushalte in die Beverau gezogen, was sich in dem Bericht bei den Zuzugsjahren deutlich abbildet. Mit fortschreitendem Alter, stellt sich dabei aber immer mehr die Frage, inwiefern der Wohnort, der auch damals schon eine große Zugwirkung auf Familien hatte, sich heute eingestellt hat auf die demographischen Veränderungen. In der Befragung wird der Beverau insgesamt mit 66,8% eine eher oder sehr gute Barrierefreiheit attestiert. Blickt man allerdings auf die Bewertung von Personen, die real auf Mobilitätshilfen angewiesen sind, sinkt der Wert auf 57,9%. Beschrieben wird hier v.a. ein Bedarf an barrierefreien Bürgersteigen, die zugleich teilweise verbreitert werden sollten. Insgesamt wünscht man sich im Quartier mehr spezifische Mobilitätsangebote für Senioren (z.B. Fahrdienste), damit Orte der Nahversorgung besser/leichter erreichbar sind. Bedarfe an Sitzgelegenheiten und öffentlichen Toiletten haben u.a. für die älteren Haushalte eine große Bedeutung, um im Quartier auch fußläufig länger unterwegs sein zu können. Hier besteht insgesamt ein Nachbesserungsbedarf. Mehr Sitzgelegenheiten wünschten sich auch Nick und seine Partnerin (kinderloser Paar-Haushalt), die aufgrund einer Long-Covid-Erkrankung mobilitätseingeschränkt ist: „Hier gibt es viel zu wenig Bänke insgesamt. […] [Meine Partnerin] macht immer so Spazierrunden und dann ist es sehr gut, wenn man sich auch spontan mal irgendwo hinsetzen kann. Aber in den wenigsten Straßen gibt es dafür Möglichkeiten. Weil viel gibt es nur Vorgärten, Parkplätze und Bäume.“

Im Hinblick auf (pflegerische) Versorgungsstrukturen im Alter, gaben in der Befragung rund 48,8% der Befragten über 60 Jahre an, dass sie eher oder sehr zustimmen würden in eine Betreuungseinrichtung zu ziehen, wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen könnten. Dem gegenüber lag die Bereitschaft/der Wunsch in so einem Fall zu Familienangehörigen zu ziehen bei 15,5%. Das Thema von betreuten Wohnformen oder Pflegewohnformen (z.B. Pflegewohngruppen) rückt vor diesem Hintergrund und der generellen Alterungsentwicklung in der Beverau noch einmal in den Fokus. Gerade Pflegewohngruppen, die innerhalb gewöhnlicher Wohnbauvorhaben und Immobilien realisiert werden können, könnten bei der Sicherstellung einer pflegerischen Versorgung innerhalb des Quartieres noch einmal an Bedeutung gewinnen und sollten daher bei wohnbaulichen Entwicklungen mitgedacht werden.

Fazit

Die hier komprimiert dargestellten Ergebnisse beschreiben nur einige sehr wenige Ansatzpunkte, welche die Untersuchung des Quartiers Beverau hervorgebracht hat, um den Raum optimiert an den Bedarfen der Menschen weiter zu entwickeln. Mit der Analyse wurden erstmals für Aachen Raumbeziehungen im Alltag mit vielfältigen Bezügen zu Mobilität, persönlichen/individuellen Motiven und vorhandenen Infrastrukturen dargestellt. Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden in den fachlichen Zuständigkeiten nachfolgend nun weitergehend vertieft und Handlungsansätze darauf basierend überprüft bzw. neu definiert. Deutlich wird in der Beverau der Generationenumbruch, der einerseits Neuausrichtungen auf die Bedürfnisse junger, moderner Familien mit sich bringt und gleichzeitig ansteigende Bedarfslagen im Bereich der (pflegerischen) Versorgung von mobilitätseingeschränkten, älteren Haushalten in den Blick nehmen muss. Im Rahmen des Tages der Städtebauförderung am 10.Mai sollen mit einer Ausstellung von Ergebnissen aus dieser Befragung am Gut Branderhof die Möglichkeit geboten werden konkrete Anregungen zu solchen Themenstellungen zu geben. Dabei besteht auch die Möglichkeit in den Austausch mit dem Verein zu treten und über Formate und Aktivitäten des hier entstehenden Nachbarschaftszentrums zu sprechen.

Die hier durchgeführte Quartiersanalyse als Methodik insgesamt besitzt eine große Stärke, weil sie Themen interdisziplinär verzahnt betrachtet (z.B. Haushaltstypen und gewählte Mobilitätsform bei der Nahversorgung) und mit ihren Rohdaten noch viele weitere Detailbetrachtungen und Korrelationen zulässt. Die quantitativen Ergebnisse dann wieder in Verbindung mit individuellen Sichtweisen und Beschreibungen zu bringen, schafft ein Verständnis für Verhaltensweisen und Bedarfslagen und gibt Impulse für neue Ansatzpunkte der Veränderung. Gleichzeitig hat die Analyse auch verdeutlicht, dass ein hoher personeller bzw. finanzieller Aufwand erforderlich ist, um in dieser Güte ein solches Ergebnis zu produzieren. Die Übertragbarkeit auf andere Quartiere ist bei kleineren, gut abgrenzbaren Raumgefügen (z.B. Preuswald) sicherlich eher zu leisten, als bei großen Raumgefügen wie einem Gesamtgebiet Forst/Driescher Hof. Zudem ist erwartbar, dass sich der Aufwand bei anderen Bevölkerungszusammensetzungen im Quartier zusätzlich z.B. durch Sprachbarrieren bei Ansprache und dem Ausfüllen des Fragebogens und der Interviews erhöhen würde. Für das Verständnis von Ansatzpunkten oder auch Schwerpunktbildungen in Quartiersentwicklungsprozessen leistet eine solche Methodik jedoch einen wertvollen Beitrag. Die Kommunen müssen sich daher fragen an welchen Stellen sie mit einem solchen Aufwand ggf. Fehlentwicklungen und falsche Ausrichtungen bei Entwicklungen vermeiden können oder generell noch wichtige Stellschrauben identifizieren können. Die hier durchgeführte Arbeit bietet mit ihrem Fragebogen und den Auswertungsformen bereits eine „Blaupause“ für künftige Analysen, so dass der aufwendige Aufwand für Vorarbeit und Entwicklung gespart werden kann. Der Transfer der Analysemethodik auch zu anderen Kommunen wird u.a. durch die RWTH Aachen erfolgen und sicherlich auch an anderen Orten in Deutschland in Zukunft bei Quartiersentwicklungen zum Einsatz kommen.

In Aachen werden nun zunächst die Ergebnisse zur Beverau und die weiteren Umsetzungsschritte bearbeitet und daran anschließend überlegt inwiefern diese Analysemethodik an einem anderen Aachener Standort (ggf. z.B. auch in einem Außenbezirk) zum Einsatz kommt.

Anlagen

| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |

|---|---|---|---|---|---|

|

1

|

(wie Dokument)

|

4,9 MB

|

|||

|

2

|

(wie Dokument)

|

15,2 MB

|